Oft gestellt, gerne beantwortet: An dieser Stelle haben wir für Sie zusammengetragen, welche Fragen uns häufig von Gettorfer Bürgern und aus der interessierten Öffentlichkeit erreichen. Per Klick erhalten Sie jeweils Erklärungen und Hintergrundinformationen.

Ihr Anliegen ist nicht dabei?

Dann kontaktieren Sie uns gerne: Wir sind für Sie da.

Der Klimawandel und ein steigender globaler Energiebedarf machen eine Abkehr vom heutigen fossilen System der Energieversorgung notwendig. Neben wirtschaftlichen Faktoren sind es soziale und ökologische, die für eine moderne und nachhaltige Energieversorgung zu beachten sind. Insbesondere der Wärmesektor spielt in der Energieversorgung mit über 50 % Anteil am gesamten Endenergieverbrauch eine entscheidende Rolle. Da ein Großteil des Wärmeverbrauchs auf private Haushalte entfällt, liegt hier der Schlüssel zur Reduktion klimaschädlicher Abgase und dem Gelingen der Energiewende. Darüber hinaus besteht aufgrund einer hohen Quote von alten Heizungssystemen ein beträchtlicher Sanierungsdruck.

Eine regenerative Wärmeversorgung aus einem Nahwärmenetz vereint die Gesichtspunkte Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit. Sie bietet daher das ideale Werkzeug, um die anstehenden Herausforderungen intelligent und zukunftsfähig im Sinne unserer nachfolgenden Generationen zu lösen.

Dringender denn je, ist aufgrund der weltweiten politischen Lage, die Versorgungssicherheit durch einen lokalen Anbieter.

Auch Gettorf hat sich in seinem Ortsentwicklungskonzept dafür ausgesprochen, in Zukunft auf erneuerbare Energien zu setzen. Im Ortskern soll daher eine regenerative Wärmeversorgung entstehen, um mit Heizöl oder Erdgas betriebene fossile Heizungen zu ersetzen. Ein Nahwärmenetz wird die angeschlossenen Häuser dann über Wärmeleitungen mit erneuerbarer Wärme versorgen.

Grundsätzlich kommen für diese Aufgaben Energiedienstleister in Frage, welche in der Lage und Willens sind, regenerative Wärmeversorgungssysteme mit Nahwärmenetzen aufzubauen.

Außer der BEG hat sich kein weiterer Energiedienstleister damit beschäftigt, wie die energetischen Ziele aus dem Ortsentwicklungskonzept umgesetzt werden können. Weiterhin qualifiziert sich die BEG durch den langjährigen erfolgreichen Betrieb eines Nahwärmenetzes in Gettorf und Tüttendorf für diese Aufgabe.

Ja, im südlichen Teil von Gettorf ist bereits seit 2010 ein bestehendes Nahwärmenetz mit einem weiteren Heizhaus erfolgreich im Betrieb. Dieses wird ebenfalls von der Tüttendorfer Biogasanlage mit Biogas für die Blockheizkraftwerke (BHKW) versorgt. Neben der Schule und der Sporthalle, dem Hospiz, dem Tennisclub, sind auch Anwohner des Fasanenwegs und der Süderstraße an das dortige Nahwärmenetz angeschlossen.

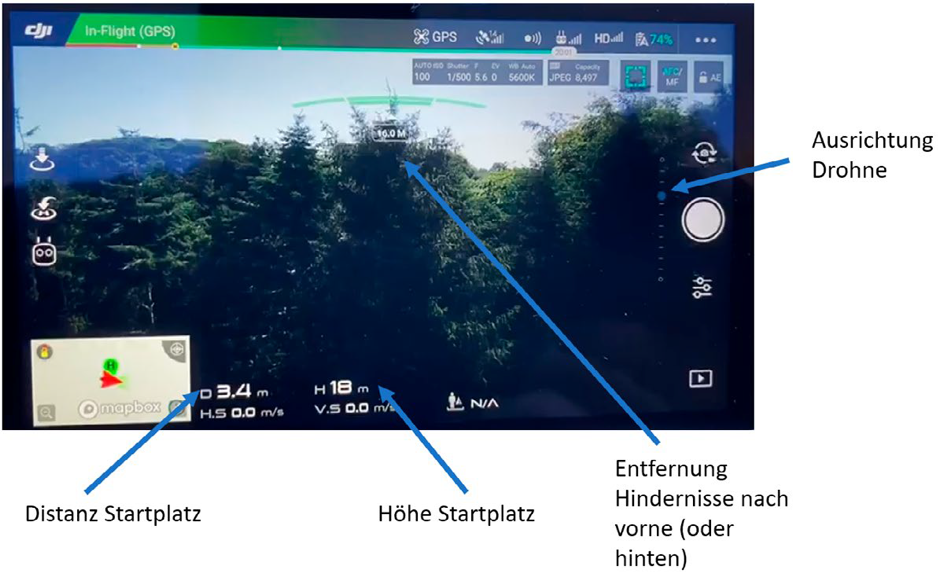

Durch den Aufbau eines Heizhauses mit Wärmespeicher.

Im Heizhaus werden Motoren betrieben, die in Kraft-Wärme-Kopplung Strom und Wärme erzeugen. Der Strom wird in das Stromnetz eingespeist und ersetzt Strom aus fossilen Brennstoffen. Die gleichzeitig erzeugte Wärme wird über den Wärmespeicher in das Nahwärmenetz eingespeist und soll den Ortskern mit regenerativer Wärme versorgen.

Die BHKW werden mit Biogas und Biomethan betrieben.

Für die Zukunft ist der zusätzliche Einsatz von Wind- und Solarstom zur Wärmegewinnung vorgesehen (die sogenannte "Sektorkopplung").

Das Biogas wird von der südlich gelegenen Biogasanlage in Tüttendorf bis zum Standort geleitet. Im Parkbereich erfolgt die Leitungsverlegung grabenlos über das sogenannte Horizontalspülbohrverfahren, das ein unterirdisches Einbringen der Rohre ermöglicht. Das Biomethan wird aus dem Erdgasnetz entnommen.

Die BHKW werden – und das ist die Besonderheit in diesem Projekt – nach dem Speicherkraftwerkskonzept betrieben.

Ein regeneratives Speicherkraftwerk ist eine Kombination aus Kraftwerk und Energiespeicher. Es produziert bedarfsgerecht und unabhängig voneinander Strom und Wärme.

Die erzeugte Wärme wird in einem Wärmespeicher zwischengespeichert und in das Nahwärmenetz eingespeist, wenn sie benötigt wird. Der erzeugte Strom wird in das öffentliche Stromnetz abgegeben – immer dann, wenn nicht genug Strom aus Wind und Sonne zur Verfügung steht. In Zukunft werden wir diesen Strom über ein eigenes Inselnetz zu öffentlichen Ladesäulen leiten, um 100% regeneratives und kostengünstiges Laden von E-Fahrzeugen zu ermöglichen.

Über den Link oder den QR-Tag gelangen Sie zu einem anschaulichen Erklärvideo: https://www.regeneratives-speicherkraftwerk.de

In einem zunehmend erneuerbaren Energiesystem ist ein Speicherkraftwerk der Schlüssel für eine erfolgreiche Energiewende.

Der steigende Anteil volatiler, das heißt schwankend verfügbarer Energieträger wie Wind und Sonne, verstärkt die zeitlichen Unterschiede zwischen Energiebedarf und -erzeugung. So steht Energie durchaus nicht immer dann bereit, wenn sie auch benötigt wird. Beispielsweise wird in den Mittags und Nachmittagsstunden der meiste Strom aus Photovoltaikanlagen produziert. Der Strombedarf der Menschen ist aber wiederum in den Abendstunden höher, da mehr Stromverbraucher wie Licht, Waschmaschine oder Fernseher im Haus genutzt werden. Damit diese Versorgungslücken nicht weiterhin mit fossilen Energieträgern aus Kohle, Erdgas oder Öl ausgeglichen werden müssen, wird das Speicherkraftwerk in diesen Zeiten flexibel betrieben. Der erzeugte Strom wird sofort ins Stromnetz eingespeist und die dabei entstehende Wärme kann entweder ebenfalls direkt oder dank Wärmespeicher zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Immer dann, wenn sie gebraucht wird.

Das Speicherkraftwerk speist ins deutsche Stromnetz ein. Dabei ist es zum Glück nicht darauf ausgelegt, unser gesamtes Stromnetz in Deutschland abzusichern. Daher ist es kein Problem, wenn es nicht zu jeder Stunde, in der wenig Wind- und Sonnenstrom zur Verfügung stehen, betrieben wird. Entscheidender ist, dass es zu den Zeiten nicht betrieben werden muss, bei der bereits eine hohe Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie besteht.

Für den Standort eines Heizhauses, welches wichtig für ein Nahwärmenetz ist, gilt es, verschiedene Kriterien in Einklang zu bringen. Wesentlich ist die Nähe zu den Wärmeverbrauchern. Gleichzeitig wird für das Heizhaus und den Wärmespeicher eine ausreichende Fläche benötigt. Weiterhin muss der Standort die umliegende Bebauung berücksichtigen und sich ins Landschaftsbild einfügen.

Weil dieser alle wichtigen Eigenschaften für die Nutzung als Heizhaus vereint. Er liegt in Nähe zum Ortskern, verfügt über eine ausreichende Fläche und lässt sich aufgrund des hohen Baumbestandes und des großen Abstands zur Wohnbebauung hervorragend ins Landschaftsbild einfügen.

Nein, damit wäre eine Versorgung des Ortskerns aufgrund zu hoher Wärmeverluste nicht realisierbar.

Nein, die dort erzeugten Wärmemengen reichen bei weitem nicht aus, um den Ortskern zu versorgen. Weiterhin wären auch von diesem Standort aus die Wärmeverluste entlang der Zuleitung zu hoch.

Nein, diese müssten unmittelbar in den Wohngebieten errichtet werden. Aufgrund der daraus resultierenden Wertminderung anliegender Grundstücke wird dies ausgeschlossen. Der gewählte zentrale Standort beeinträchtigt die privaten Grundstücke im Ausbaugebiet nicht.

Nein, aus Sicht der BEG ist kein geeignetes Grundstück im Bereich Ortskern/Parkwinkel verfügbar, welches die Umsetzung der Ziele des Ortsentwicklungsplans ermöglichen würde.

Die Abmessung des Heizhauses betragen ca. 19,80 m x 27,55 m in der Grundfläche. Das Dach wird als Gründach mit einer Bepflanzung ausgeführt. Der Wärmespeicher hat eine Höhe von 17,5 m. In den dargestellten Abbildungen 2 und 3 ist eine Visualisierung des fertigen Gebäudes zu sehen. Lediglich die Schornsteine mit einer Höhe von ca. 21,5 m werden nur von wenigen hochgelegenen Häusern zu erkennen sein.

Nein, das Heizhaus und der Speicher werden von den umliegenden Baumreihen und zusätzlich geschaffener Eingrünung verdeckt. Ein Drohnenvideo zeigt die Sicht von der Schornsteinspitze (18 m Höhe) als Rundumblick.

Nein, es werden nur ein grünes Tor und harmonischer Knickbewuchs zu sehen sein. Die Bebauung wird dank neuer Pflanzen und Wälle in die Struktur des Bürgerparks integriert.

Die BHKW im Heizhaus sind Motorenanlagen und verursachen wie jeder Motor Schall- und Abgasemissionen.

Nein, außerhalb des eingezäunten Geländes praktisch nicht. Die Schallemissionen werden mithilfe von Schalldämpfern und einer schallaufnehmenden Gebäudestruktur sehr stark gedämpft.

Ja, es wurden bereits detaillierte Schalluntersuchungen angestellt. Alle vorgegebenen Grenzwerte für den Schall wurden in verfahrensbegleitenden Gutachten eingehalten und sogar um bis zu 10 dB (A) innerhalb des gesetzkonformen Betriebs unterschritten. Somit wurde der Standort in Bezug auf die Schallemissionen als unbedenklich eingestuft.

Das Abgas der BHKW wird über Wärmetauscher gekühlt, sodass die Wärme für das Nahwärmenetz genutzt werden kann. Durch Katalysatoren wird das Abgas gefiltert und über den Schornstein in die Umgebung geführt. Es wird das SCR-Verfahren (selective catalytic reduction) ähnlich der AdBlue Abgasnachbehandlung angewandt. Dabei werden alle vorgegebenen Emissionsgrenzwerte weit unterschritten.

Sie verringert sich. Der Einsatz von alten ineffizienten Heizungen ohne Abgasreinigung wird durch hocheffiziente Wärmeerzeuger mit aufwändiger Abgasreinigung ersetzt. Dadurch wird die Abgasbelastung in Gettorf deutlich zurückgehen.

Normalerweise nicht bei schönem Wetter. Die BHKW laufen immer dann, wenn nicht genügend Strom aus Wind und Sonne vorhanden ist, um den gesamten Strombedarf zu decken. Üblicherweise handelt es sich dabei um einen Block am Morgen und einen Block am Abend und das vorrangig bei „schlechtem“ Wetter sowie in der Woche zur üblichen Arbeitszeit. Je kälter und ungemütlicher es draußen wird, desto länger sind die BHKW im Betrieb.

Es werden einige wenige minderwertige Bäume entsorgt, die zum Teil ohnehin Windbruchgefahr darstellen. Bisherige Markierungen an Bäumen im Bürgerpark dienten lediglich zur Orientierung bei der Vermessung.

Zusammen mit dem Bau des neuen Heizhauses auf der Reservefläche des Friedhofes wird in Gettorf ein neuer naturnaher Laubwald mit heimischen Gehölzen entstehen. Gleichzeitig wird der Wald rund um die Reservefläche aufgeforstet. Auch wenn nur sehr wenige Bäume für den Bau des Heizhauses auf der nahezu leeren Reservefläche des Friedhofes entfernt werden müssen, werden im Gegenzug alleine in Gettorf über 3000 neue Bäume auf der 1,3 Hektar großen Ausgleichsfläche an der Hüttenkoppel gepflanzt.

Ja, ein umfassendes Brandschutzkonzept gehört zur Umsetzung selbstverständlich dazu.

Die Bauzeit wird ca. drei Monate betragen.

Mit kleinen Fahrzeugen zu abgestimmten Zeiten. Der an- und abfahrende Verkehr wird nur an Werktagen und nur zu mit der Gemeinde vorab vereinbarten Zeiten erfolgen. Auch werden keine großen LKW vor Ort entladen. Benötigtes Material wird außerhalb von Gettorf umgeladen und mit kleinen Fahrzeugen zur Baustelle transportiert.

Für die Erschließung und due Bauphase wird dieser Weg zur Bauerschließung zusätzlich befestigt und der umliegende Baumbestand entsprechend gesetzlicher Vorgaben geschützt. Eine langfristige Schädigung des Weges durch Bau- und Lastfahrzeuge ist nicht zu erwarten.

Alle Versorgungsleitungen in diesem Bereich werden „grabenlos“ durch ein sog. Spühlbohrverfahren verlegt.

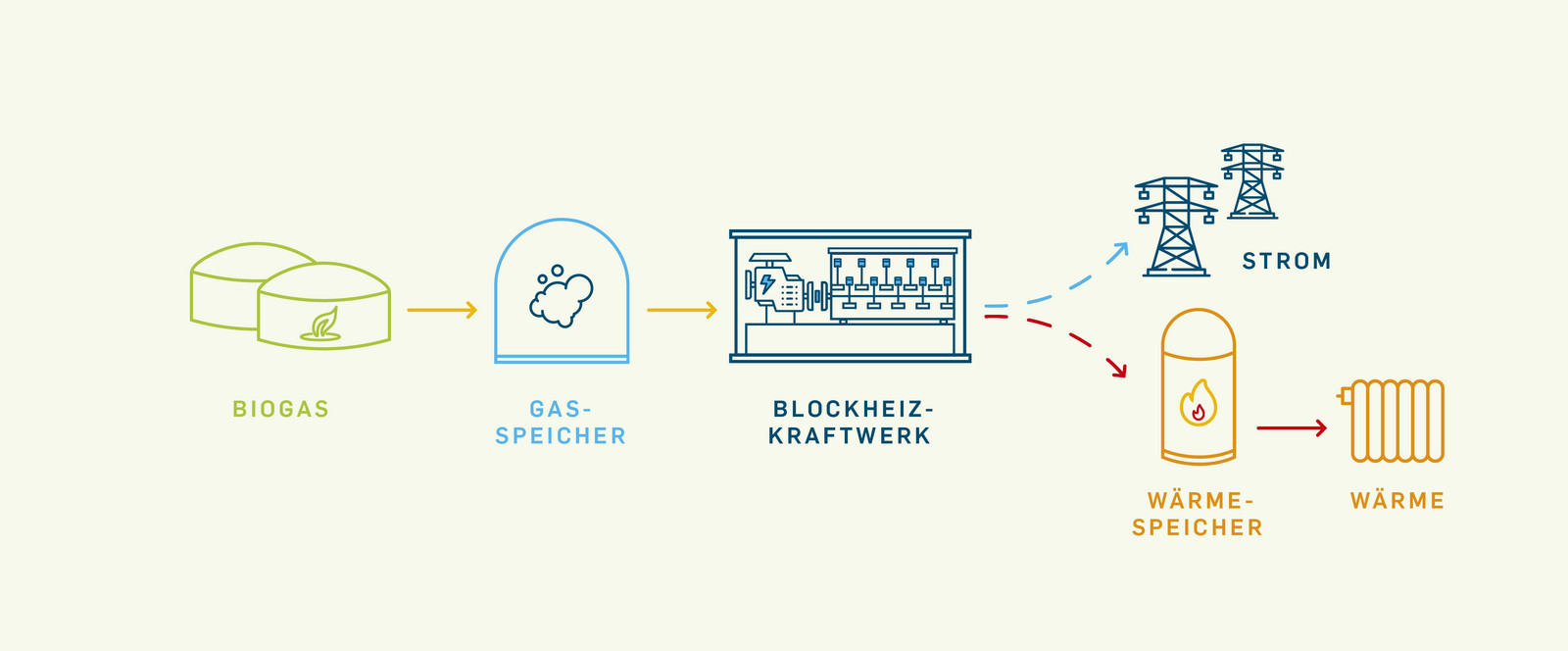

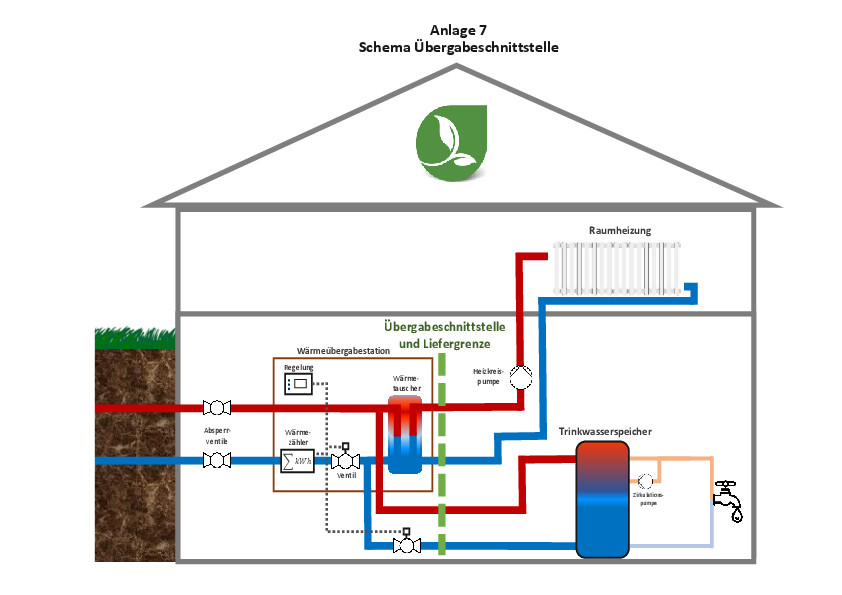

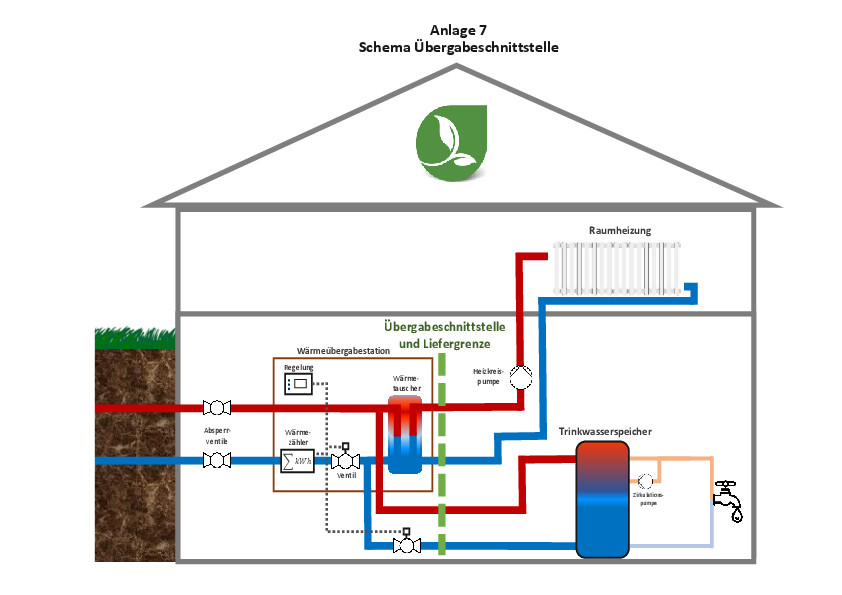

Der Begriff Nahwärme bezeichnet die Wärmeversorgung eines Gebiets durch ein Heizhaus, das sich in seiner Nähe befindet. Im Heizhaus wird Wasser erwärmt und über ein verzweigtes Rohrleitungsnetz –das Nahwärmenetz– zu den Wärmeabnehmern transportiert. Über einen Wärmetauscher, der sich in einer sogenannten Hausübergabestation befindet, wird die Wärme vom Nahwärmenetz auf das Heizungssystem der Haushalte übertragen. Das abgekühlte Wasser fließt über den Rücklauf zurück zum Heizhaus.

Vom Nahwärmenetz in der Straße wird die Hausanschlussleitung über Ihr Grundstück in den Heizungsraum verlegt und an die Hausübergabestation angeschlossen. Dafür ist eine Kernbohrung erforderlich. Durch diese werden die Hausanschlussleitungen (Vor- und Rücklauf) in das Gebäude geführt. Danach wird die Wand wieder fachgerecht verschlossen.

Das heiße Wasser des Nahwärmenetzes wird mit Hilfe von Pumpen zu den Häusern transportiert (Vorlauf). Die Hausübergabestation enthält einen Wärmetauscher, der die Wärme auf den hausinternen Heizkreislauf überträgt. Das abgekühlte Wasser fließt zurück in das Nahwärmenetz zum Heizhaus (Rücklauf). Über den Wasserdurchfluss und die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf wird mit Hilfe des in der Übergabestation integrierten Wärmemengenzählers die abgenommene Wärme ermittelt.

Hauptsächlich die BEG. Im Zuge der Tiefbauarbeiten, die mit dem Netzneubau einhergehen, übernimmt die BEG des Nahwärmenetzes die Kosten für die Leitungsverlegung ins Haus bis zur Übergabestation sowie deren Installation. Die Übergabestation bleibt dabei im Eigentum der BEG, wobei diese auch anfallende Kosten für Wartung und Reparaturen übernimmt.

Alles jenseits der Übergabestation (die sogenannte Sekundärseite) fällt in die Zuständigkeit des Hauseigentümers. Dies betrifft z. B. auch die Einbindung des hausinternen Heizkreislaufs (Neuanbindung an die Übergabestation).

Bei einem nachträglichen Anschluss (Einzelanschluß) an eine bestehende Trasse werden die Anschlusskosten bedeutend höher ausfallen. Daher ist es vorteilhaft sich gleich beim Netzneubau mit anschließen zu lassen.

Die BEG. Die von der BEG beauftragte Baufirma wird den vorherigen Zustand wiederherstellen. Sollten Sie Aufwertungen vornehmen wollen, sind diese selbst zu tragen.

Nein, der Gasanschluss wird lediglich sicher verschlossen.

Ja, das ist aus technischer Sicht kein Problem. Bei verschiedenen Eigentümern muss eine Dienstbarkeit (Nutzungsrecht) eingetragen werden, um die Wärmebelieferung beider Anschlussnehmer langfristig sicherzustellen. Eine Abgrenzung ist mit einem Zwischenzähler möglich.

Fossil betriebene Heizungsanlagen dürfen laut Vertrag nicht weiter betrieben werden. Aufgrund der derzeitigen Förderbedingungen muss eine bisherige fossil betriebene Heizungsanlage nachweislich durch einen zertifizierten Fachbetrieb entsorgt werden.

Handelt es sich um eine Solarthermieanlage, einen Holz-Kamin, oder eine andere regenerative Energiequelle, ist eine Kombination mit der Nahwärme möglich.

Ja! Die BEG des Nahwärmenetzes garantiert Ihnen die Wärmelieferung zu jeder Zeit. Unser Konzept sieht die Installation von mehreren BHKW vor, so dass auch bei Wartungsarbeiten oder Störungen genug Wärmeleistung durch die anderen Wärmeerzeuger erbracht werden kann. Zudem wird ein großer Wärmespeicher installiert, der für zusätzliche Versorgungssicherheit bürgt. Sollte es dennoch einmal schwerwiegende technische Probleme geben, kann die Versorgung über eine mobile Heizungsanlage gewährleistet werden.

Ja. Bei jedem technischen Bauteil besteht die Möglichkeit, dass es irgendwann einen Defekt aufweist. Die kalkulierte Lebensdauer eines Nahwärmerohrs liegt bei ca. 50 Jahren. Das gesamte Netz wird permanent fernüberwacht, so dass im Fall einer Störung die defekte Leitung schnell ausfindig gemacht wird und der Fehler behoben werden kann. Fernwärmeleitungen sind bei normalem Betreib jedoch wartungsfrei.

Nein, eine Mindestabnahmemenge halten wir aus ökologischen Gründen für nicht vertretbar.

Die produzierte Wärme hat einen Primärenergiefaktor von 0. Diese Zahl ist speziell beim Umbau oder Neubau hochinteressant, um die Förderkriterien für besonders attraktive KfW-Kredite zu erfüllen. In der Anschaffung und im Betrieb teure Wärmepumpen oder alternative erneuerbare Energien können damit vollständig entfallen. Hierdurch können schnell 15.000 € und mehr eingespart werden.

Ja, das hat sie! Sie können sicher sein, dass der Wert Ihrer Immobilie deutlich steigt. Schließlich muss ein potentieller Käufer nicht mehr die hohen Kosten für den Austausch sowie die Wartung und Pflege einer fossilen Wärmeversorgung einrechnen. Weiterhin ist der Nahwärmepreis sehr wettbewerbsfähig und gut kalkulierbar.

Eine Vielzahl von Argumenten spricht für den Anschluss an die Nahwärme. Der stabile und günstige Wärmepreis, die sehr geringen Investitionskosten, der geringe Platzbedarf, der sehr hohe Komfort, die hohe Versorgungssicherheit, die Nachhaltigkeit sowie der Wegfall der Wartungskosten und zukünftiger Investitionen in eine Heizung sind die wichtigsten Argumente.

Ja, bei geringen Restmengen kann das Heizöl noch verbraucht werden, bis Sie an das Nahwärmenetz angeschlossen werden. Auch eine Rücknahme/ Umverteilung der Restmengen über die BEG ist denkbar.

„Jein“ eine Anschlussgarantie gibt es nur im Erstausbau. Denn das Netz wird in der Planungsphase so dimensioniert, dass es auf die Anzahl der Interessenten ausgelegt ist. Sollten zu einem späteren Zeit- punkt weitere Haushalte hinzukommen, können diese unter Umständen nicht angeschlossen werden, wenn die Auslastungsgrenze des Nahwärmenetzes erreicht ist.

Weiterhin ist zu beachten, dass ein nachträglicher Anschluss eine Sonderlösung darstellen würde, die nicht mehr die günstigen Paketpreise einer größeren Gesamtlösung beinhaltet und somit zu erheblichen Mehrkosten führen würde.

Ja, das ist problemlos möglich. Auch wenn über das Nahwärmenetz immer mindestens 70°C anliegen, werden über die Übergabestation die benötigten Heizungsvorlauftemperaturen jederzeit auf das gewünschte Niveau eingestellt.

Ja, der Anschluss an das Nahwärmenetz ist mit einem sehr modernen Steuerungs- und Regelungssystem verbunden. Auch Nachtabsenkungen, die Einstellung der Warmwassertemperatur, Zeitprogrammierungen, die Außentemperatursteuerung, Frostschutz, Ferien- und Wochenendprogrammierungen etc. sind möglich. Des Weiteren werden die Stationen so ausgestattet, dass sie mit Smart-Home Lösungen kompatibel sind.

Die BEG. Sie ist für die Wartung der Leitungen bis zur Übergabestation und für die Wartung der Übergabestation selbst verantwortlich. Für das hausinterne Heizungsnetz vom Heizungsraum bis zum Heizkörper bleiben Sie als Eigentümer zuständig.

Nein, jeder Eigentümer kann sich frei für oder gegen einen Anschluss entscheiden.

Ja, denn aufgrund der Flexibilität der Nahwärme hat jeder Hauseigentümer im Einzugsgebiet die Möglichkeit, sich anzuschließen. Nahwärme ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch für Hausbesitzer sehr interessant.

Bei der Anbindung der Hausanschlüsse kann es zu Asphalt- und Oberflächenarbeiten kommen. Um die Gehwegflächen langlebig und gepflegt wiederherzustellen, können auf Wunsch auch sogenannte rotbunte Pflastersteine verlegt werden – als schöne Aufwertung für das Ortsbild.

Ja, aufgrund der flexiblen Fahrweise der BHKW können alle Wärmeabnehmer im Versorgungsgebiet mit Wärme versorgt werden und von den Vorteilen des Nahwärmenetzes profitieren.

Hierzu nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Wir unterbreiten Ihnen dann gerne ein individuelles Angebot für Ihren Nahwärmeanschluss.

Biogas ist ein Gemisch aus Methan und CO2 und entsteht bei der Vergärung von Biomasse. Diese wird in der Anlage unter Ausschluss von Sauerstoff durch Mikroorganismen zersetzt. Als Rohstoffe können biomassehaltige Reststoffe, Wirtschaftsdünger, Pflanzenreste und nachwachsende Energiepflanzen genutzt werden. Das Biogas wird gesammelt und für die Nutzung aufbereitet.

Gut zu wissen: Biogas ist zwar ein brennbarer Stoff, aber keineswegs besonders explosiv, denn es enthält nur etwa 50–55 % Methan.

Aus der Biogasanlage der BioEnergie Gettorf. Der Standort der Biogasanlage befindet sich in Tüttendorf und verfügt neben der Biogasproduktion über einen großen Biogasspeicher, sodass das produzierte Biogas bedarfsgerecht für die BHKW´s genutzt werden kann.

Hier besteht kein Zusammenhang. Im Gegenteil: Biogas entschärft durch Emissionsminderung die Gülle und wandelt sie in hochwertigen Humus und Kompost um, der nahezu geruchsneutral ausgebracht werden kann. Ein Vorteil für alle!

Auf den Anbauflächen für die BEG ist der Anbau durch die Energiepflanzen abwechslungsreicher geworden. Vorher wurden ortsüblich drei bis vier Früchte je Betrieb angebaut, heute sind es sechs bis sieben. Hierzu zählen neben Leguminosen wie Ackerbohnen auch Gras, Zuckerrüben, Triticale und durchwachsene Silphie – eine von Juli bis September gelb blühende Dauerkultur. Damit unterstützt Biogas die Biodiversität nachhaltig.

Ja, Biogas und allgemein Bioenergie ist eine bedeutende Säule der Energiewende. Als speicherbare und flexible erneuerbare Energieform bildet sie die Grundlage für den Ausbau der Sonnen- und Windenergie. Außerdem beschränkt sich die Bioenergie nicht nur auf den Stromsektor, sondern ist ebenfalls für den Wärmesektor nutzbar.

Die Verbrennung von Biogas im BHKW erfolgt mit hohen Wirkungsgraden und ist dank jahrzehntelanger Praxiserfahrung effizient und alltagstauglich. Als Unterstützung anderer erneuerbarer Energiequellen kann Biogas das Potenzial der Energiewende vor allem für die klimaneutrale Wärmeversorgung weiter voranbringen.

Biomethan bezeichnet aufbereitetes Biogas, welches einen Methananteil von mindestens 98% aufweist und somit ins Erdgasnetz eingespeist werden kann. Insbesondere große Biogasanlagen oder Zusammenschlüsse mehrerer Anlagen speisen ihr aufbereitetes Biogas ins Erdgasnetz, da die daraus erzeugbaren Strom- und Wärmemengen lokal nicht sinnvoll verbraucht werden können. Das Biomethan kann bilanziell aus dem Gasnetz bezogen werden, sodass an einem Standort ohne den Aufbau einer eigenen Biogasproduktion Biomethan genutzt werden kann. Das Erdgasnetz ist in diesem Fall sozusagen das Transportmittel, um das Biogas dorthin zu bringen, wo die Wärme genutzt werden kann.

Aktuell befindet sich die Gemeinde Gettorf im Bauleitverfahren.

Nach einem Erörterungstermin im April 2023, bei dem Bürger mit den Experten offene Fragen klären konnten, und dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss der Gemeindevertretung am 09. Mai, werden die Pläne von Mitte Mai bis Mitte Juni 2023 ausgelegt. Am 9. September könnte der Bauausschuss dann eine Beschlussempfehlung abgeben und die Gemeindevertretung in der Sitzung am 20. September 2023 den endgültigen Satzungsbeschluss treffen. Bleibt es bei dem Zeitplan, dann könnte im Anschluss mit dem Bau begonnen werden. Sechs Monate sind dafür eingeplant, so dass schon für den Winter 2024 Neuangeschlossene mit Wärme aus Biogas rechnen können.

In der Eichstr. 5b, 24214 Gettorf in unserem Informations- und Energiewendebüro.

Unsere Öffnungszeiten, Telefonnummer und Mailadresse finden Sie unter Kontakt.

Information für die Öffentlichkeit nach § 12 Störfallverordnung: Download